造影剂是为增强影响观察效果而注入(或服用)到人体组织或器官的化学制品,作为放射学操作中最常使用的药物之一,主要用于血管、体腔的显示。一般在普通放射的情况下无法看到明确症状时,通过使用造影剂,可以增强放射效果,看到明显的病灶,达到诊断的目的。

放射诊疗中,主要包含有X光、B超、CT、MR这四种,每种使用的造影剂都不同。B超(声学)一般使用以高密度惰性气体(不易溶于水或血液)为主的外膜薄而柔软的2~10um气泡,振动及回波特性好;X光和CT均利用X射线进行扫描,只不过方式手段不一样,主要使用含碘造影剂,目前主要以CT为主;MR造影剂目前最广泛使用为钆(Gd)离子螯合物,常用螯合物如二乙三胺五乙酸(DTPA)、1,4,7,10-四氮杂环十二烷、1,4,7,10-四乙酸(DOTA)和乙二胺四乙酸(EDTA)以及它们的衍生物,目前仅有Gd-DTPA商用,其他均在临床试验中,这些产品均为顺磁性药物,增强核磁效果,安全性非常高,不过MR造影剂的合成简单,核心是载体技术,能针对肿瘤细胞达到好的靶向效果。

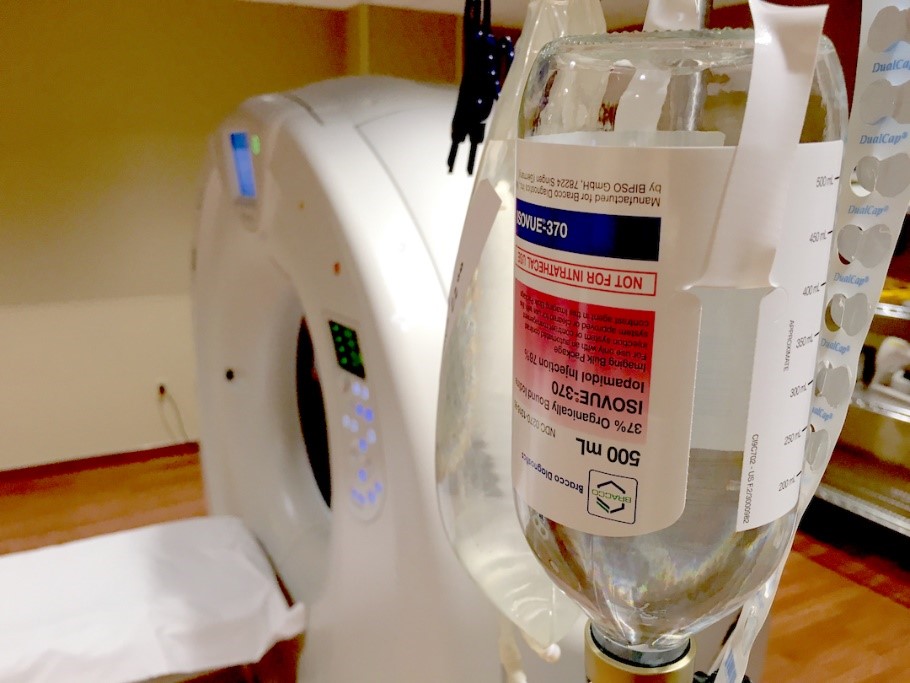

X-CT造影剂均为三碘苯环的衍生物,含有3-乙酰-2,4,6-三碘异酞酸的结构,主要分为离子型造影剂和非离子型造影剂。第一代为离子型造影剂,以钠盐和葡甲胺盐为主,泛影葡胺、异泛影葡胺、异泛影钠等,这种造影剂属于高渗型,对人体的副作用较大;第二代主要为非离子型造影剂,一般为单体或双体的三碘苯环结构,如碘海醇、碘帕醇、碘普胺、碘佛醇、碘美普尔等,渗透性较高;第三代为碘克沙醇、碘弗米醇等,属于等渗透型,对人体的损害相对较小

X-CT造影剂的纯化过程中,需要经过大孔树脂纯化分离,脱色重结晶等步骤,最后得到白色晶体。一般脱色重结晶采用活性炭进行抛光处理,在这个过程中需要留意活性炭对造影剂的吸附影响。